ChatGPTは"相棒"になれるか?一人起業の最強パートナー論

序章:ツールから相棒へ

「ChatGPTは命令を待つ部下ではなく、一緒に考える相棒だ」。Thu Do氏は呼び方が関係を決めると言い、作曲家Manolo Remiddi氏も「パートナーは変化を起こす」と語る。研究者J.C.R.リックライダーが描いた「人とコンピュータが協力する未来」は、いま一人起業家の現場で形になりつつある。相棒とは、考え方や目標を共有しながら判断を助ける存在だ。

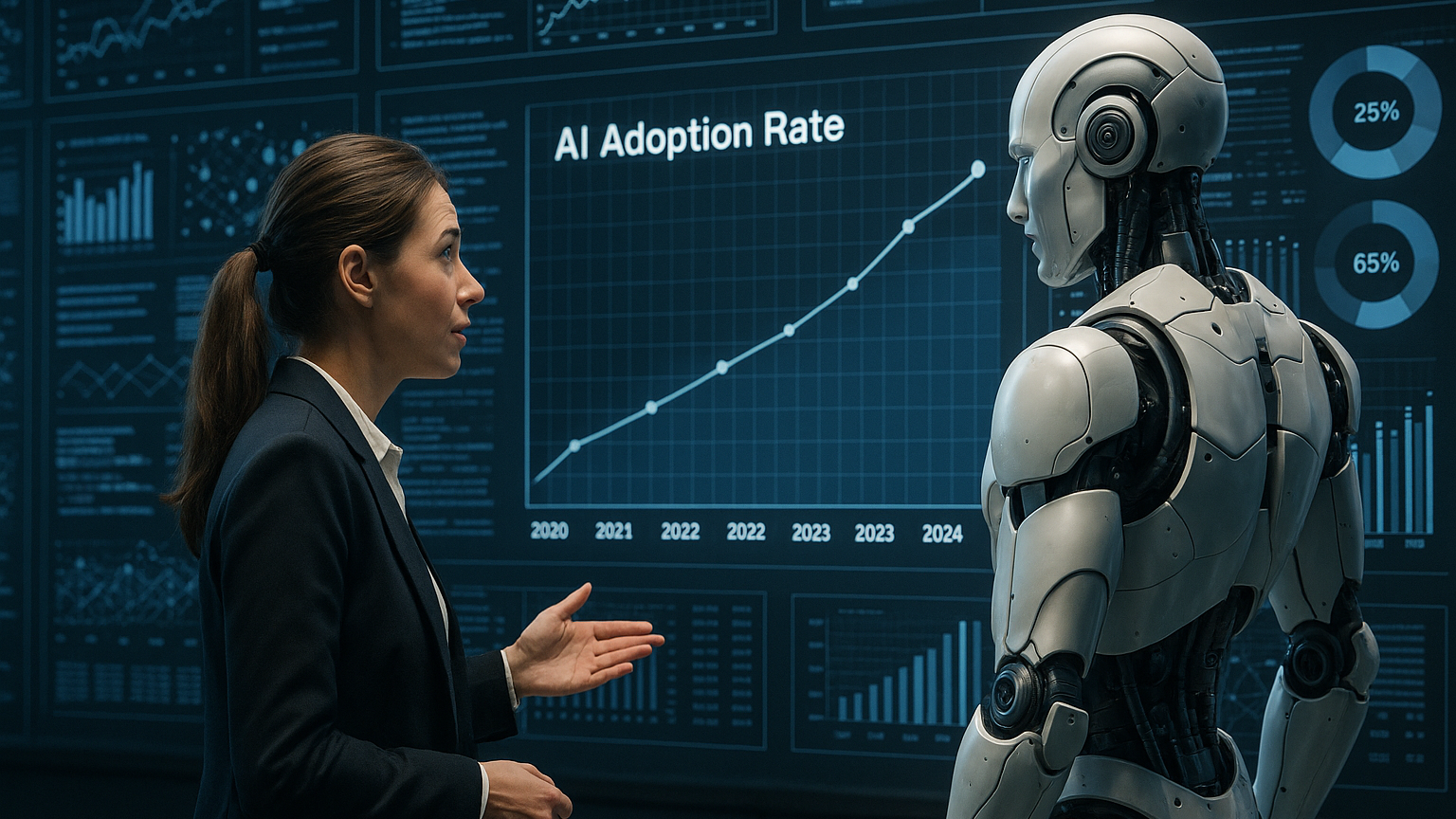

第1章:数字でわかるAIブーム

世界では企業の78%がAIを仕事に使い、生成AIの導入率は71%。アメリカの小さな会社では、利用率が2023年23%→2025年58%へ跳ね上がる。ゴールドマンサックス調査では小規模ビジネスの68%がAIを導入済みで、80%が「AIは人を支える」と答えた。日本は利用率26.7%とまだ低いが、約半分の企業が活用方針を作っている。

第2章:実例で見るAIの力

David Bressler氏は、Excelの数式を自然言語から作るサービスをChatGPTとノーコードツールBubbleで3週間かけて完成させ、月4万ドルを稼ぐ。Ole Lehmann氏は、毎日ChatGPTとTwitter投稿を考え、65日で10万フォロワーを獲得。初月の講座売上は17.5万ドルだ。あるマーケ会社はGPT導入後に制作量が50%増え、顧客満足度も35%上がった。共通点は、AIを壁打ち相手にし、人間が最終判断をすること。

第3章:孤独を支える存在

一人で事業を進めると、相談相手がいなくて不安になる。OpenAIとMITの研究では、ChatGPTを「友だちみたいだ」と感じるユーザーがいる。Redditにも「仕事の話を聞いてくれるのはChatGPTだけ」という投稿がある。機械に感情移入しすぎる危険はあるが、24時間否定せず話を受け止めてくれる存在は心の支えになる。

第4章:相棒に育てる3ステップ

- ビジョンを共有する – 何を目指すのか、どんなお客さんに価値を届けたいのかを最初に説明する。背景がなければAIは文脈をつかめない。

- 役割を分ける – 情報集めやアイデア出しはChatGPT、最終判断や責任は自分が引き受ける。人とAIの強みを組み合わせる。

- すぐにフィードバックする – 出てきた案の良い点・悪い点をその場で伝え、次の提案に反映してもらう。これを繰り返すとAIも自分の思考も鍛えられる。

第5章:知っておきたい弱点

ChatGPTはもっともらしい間違い(ハルシネーション)を言うことがある。確認を怠ると大きなミスにつながる。また、便利だからと頼りすぎると、自分で考える力や学ぶ機会を失う。Samsungが社内のコードをChatGPTに入力した社員の問題で利用を一時禁止したように、情報管理を間違えると信用も失う。さらに、AIが意思決定に深く関わるほど、失敗したときの責任をどう取るかを決めておく必要がある。相棒関係には安全柵が欠かせない。

終章:差をつける個人戦略

元チェス世界王者ガリー・カスパロフは「AIを使う人が、使わない人に勝つ」と話す。ChatGPTを相棒として扱えるかは、個人の強さそのものだ。まだ利用者が少ない日本では、早めに共創モードへ切り替えるだけで優位に立てる。命令するだけでなく、質問を磨き、仮説や迷いをぶつけ、ときには反論を求める。そのキャッチボールを続けるほど、AIはただのツールから頼れるパートナーへ進化する。今日入力する一行が、明日の最強の相棒を育てるのである。